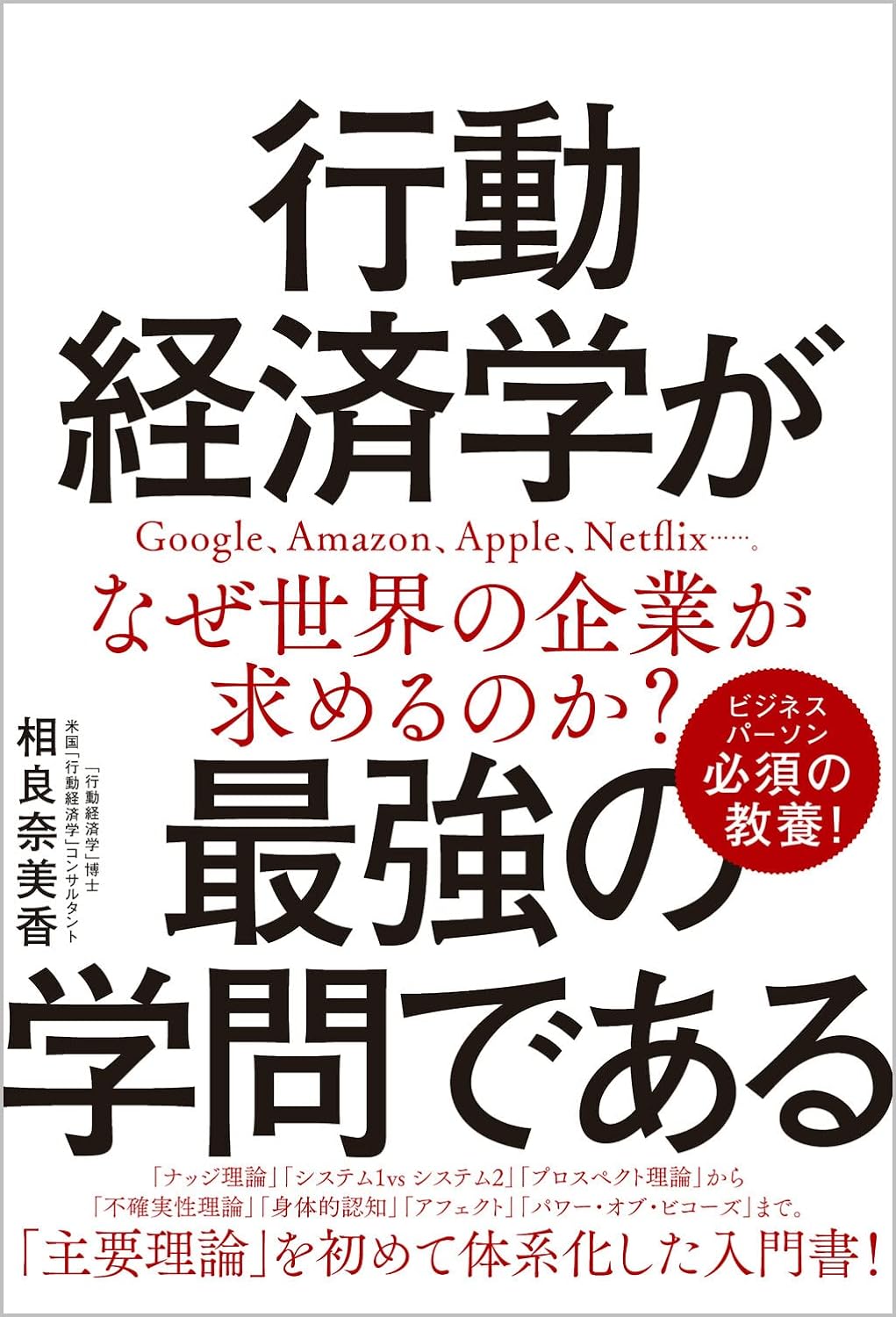

行動経済学が最強の学問である ディスカッション会

イベント詳細

2024年05月04日 06:30開始

90 分

4人 参加予定 4人興味あり

レポート

このほんを読んでどうやって使っていこうか?というのが、課題として感じたのですが、会話の中で

1. 「システム1」or「システム2」どっちが働いているかを暫く意識する

2. 「思考のクセ」「状況」「感情」のどれが働いているか?を意識

3. 各方法論に当てはめてみる

というのをするのがよさそうだという学びがすごく良かったです。

今日から「システム1 or2」を意識していこうと思います。

また地味に家庭でのシステム1,2使い分け問題も共通の悩みとして話せたことも楽しかったです♫

ディスカッションを通して気づいた点は、「非合理も合理になるのかな?」と感じた点です。

要はその意思決定が合理的であっても非合理的であっても、目的に沿っていれば全てうまく納得性をもって進められるのではないかと気づきを得ました。

もちろん全てが合理的に進めばALL OKなのかもしれませんが、全世界の人が全て合理的に進むとは考えづらく、どこかで妥協しなければ事が進まないということもあるかと思います。

そんなときに行動経済学の理論をもって解釈すれば納得性は高まることを考えると、結局納得できるかできないのかなのかな、と思います。

今後の仕事においてもこの点を念頭に置いて、この本を片手に進めていきたいと思います!

いきなり全部を日常に使っていくのではなく、まずは相手・自分がシステム1・2のどちらの比重が大きいかに考えを巡らせることから始めていきたい。

※相手がシステム1の時に真面目な話をするのであれば、前置きを入れたりそのための雰囲気づくり等に気を付けて相手をシステム2の状態に誘導する。等

人はコントロール感を求める。コントロール感を失っているときには購買行動によってコントロール感を得る。

→逆に言うと購買行動によるストレス解消はコントロール感を失っているからかもしれない、と自分を振り返るきっかけにしたい。

またコントロール感を失っていると感じた際には、意図的に物を買う(制限の中で)などコントロール感を得られる対処で自身のストレスを軽減することができる。

システム1とシステム2のどちらなのかを意識することの重要性を共有できたように思います。

今、自分はどちらで行動しているか、相手はどちらかを考えながらコミュニケーションをとりたいと思いました。

また会話中はとうぶんシステム1・2の様子伺いで手一杯になりそうなので、会議開催時間だったり、BGM(プライベートのみ)だったりで環境づくりをやっていきたいと思います。